Ketika Alam Bicara Lewat Lagu, Petuah, dan Kabut di Lereng Gunung Rinjani

Oleh: Harianto – Jurnalis lepas dan peneliti di LRC

Bentang alam di Nusa Tenggara Barat tidak hanya hadir sebagai lanskap geografis, tapi juga sebagai teks hidup. Gunung Rinjani menjulang bukan hanya sebagai gugusan batu, tetapi sebagai penjaga zaman—merekam jejak, menyimpan hikmah, dan menyampaikan peringatan dalam bahasa yang kerap tak terbaca oleh radar modern: suara angin, kabut, gemuruh tanah, hingga diamnya langit.

Lereng-lereng Gunung Rinjani menyimpan lebih dari sekadar kabut pagi dan jejak pendaki. Di sanalah, narasi manusia dan alam bersilangan dalam harmoni yang rapuh.

Masyarakat yang hidup di kaki gunung, tumbuh bersama kesadaran bahwa hidup tak selalu damai, tapi bisa disikapi dengan arif. Karena di balik indahnya pemandangan dan suburnya lembah, tersimpan kenangan kolektif akan bencana: gempa, letusan, banjir bandang, dan longsor.

Namun di tempat-tempat seperti ini, bencana bukan sekadar peristiwa yang datang dan pergi. Ia adalah bagian dari biografi tanah dan warisan budaya.

Dalam ingatan kolektif masyarakat NTB, bencana telah lama dijinakkan bukan dengan melawan, melainkan dengan memahami dan menghormati.

Pengetahuan yang Lahir dari Ingatan

Kearifan lokal bukan ornamen yang digantung di dinding sejarah. Ia adalah panduan hidup yang tumbuh dari relasi manusia dengan alam—lewat kisah, petuah, dan ritual.

Letusan Gunung Samalas pada tahun 1257 menjadi bukti bahwa masyarakat telah lama mencatat bencana bukan hanya dengan angka, tapi juga dengan cerita.

Catatan itu hidup dalam Babad Lombok—sebuah teks tradisional yang memuat lebih dari sekadar sejarah. Ia adalah semacam peta moral dan panduan ekologis yang menautkan manusia, gunung, dan zaman dalam simpul yang tak bisa dipisahkan.

Kisah ini hidup dalam mulut para tetua-tetua, dalam petikan syair rakyat, dan dalam ketenangan doa yang dilantunkan saat kabut turun dari puncak gunung.

Layaknya kisah Smong dari Simeulue yang menyelamatkan ribuan jiwa saat tsunami 2004, masyarakat NTB pun menyimpan narasi serupa. Narasi yang tidak tercetak dalam rambu peringatan dini, tapi mengakar dalam memori budaya.

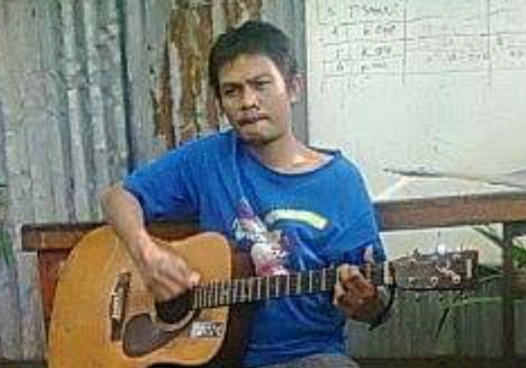

Di Dompu dan Bima, lagu rakyat berjudul Nggahi Rawi Pahu bukan sekadar nyanyian hiburan. Ia menyerukan keselarasan antara kata dan tindakan—ajakan agar manusia tak berkhianat kepada alam.

“Tio pu lao na

Nggahi rawi pahu

Kau na ngaha

Aina ngoho”.

Dalam penggalan bait lagu Nggahi Rawi Pahu tersebut terkandung filosofi bahwa kejujuran terhadap diri dan lingkungan adalah fondasi keselamatan bersama pun dengan bait-bait selanjutnya.

Ketika teknologi mitigasi tersendat di pelosok pedesaan—sinyal hilang, listrik padam—nyanyian itulah yang menjadi kompas. Ia mengingatkan bahwa ketahanan tidak selalu terletak pada alat-alat modern, tapi pada kedalaman makna yang ditanamkan dalam laku sehari-hari.

Pantun, mantra, hingga ungkapan adat kerap menjadi mekanisme peringatan dini paling awal. Sebelum sirine berbunyi, masyarakat sudah menangkap isyarat lewat perubahan pola angin, tingkah laku hewan, atau bahkan sunyi yang tiba-tiba datang seperti aba-aba.

Hubungan masyarakat dengan alam bukan semata relasi ekonomi atau ekologis, melainkan spiritual. Di banyak desa, gunung bukan hanya batu besar, sungai bukan sekadar aliran air. Semuanya memiliki roh, memiliki hak untuk dihormati.

Konsep ini disebut ekologi spiritual—pemahaman bahwa keseimbangan alam dan manusia melibatkan aspek rohani. Masyarakat tidak hanya takut akan murka alam, tetapi juga percaya bahwa penghormatan terhadap alam adalah bentuk cinta dan syukur.

Dalam paradigma ini, pembangunan yang abai terhadap kearifan lokal dianggap sebagai pemutusan tali spiritual. Maka tak heran, di banyak desa, pembangunan yang tak mengindahkan ruang sakral atau melanggar tanda-tanda alam kerap dikaitkan dengan bencana.

Menggali Ulang, Menyulam Kembali

Organisasi masyarakat sipil di NTB kini mulai mengangkat kembali warisan-warisan kultural itu sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana. Program-program yang dilakukan tidak hanya berfokus pada simulasi teknis, tetapi juga menggali ulang narasi lokal.

Di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara misalnya, pelatihan mitigasi bencana menyertakan proses mendengar kembali petuah adat dan mendokumentasikan hikayat lama.

Sementara di tempat lain, pelibatan generasi muda dalam pertunjukan sastra dan musik tradisional menjadi cara untuk menyematkan kembali ingatan yang sempat tercerabut oleh modernisasi yang terburu-buru.

Alih-alih menempatkan kearifan lokal sebagai alternatif, pendekatan ini menyandingkannya dengan ilmu pengetahuan modern. Peta rawan longsor bisa dibaca berdampingan dengan pantun yang mengisyaratkan musim hujan ekstrem. Data bisa berpadu dengan narasi.

Dalam dunia yang kian bergerak cepat, kita seringkali melewatkan hal-hal yang tampak kecil tapi menyimpan makna besar. Nyanyian tua, upacara adat, bahkan gestur diam orang tua ketika angin bertiup ke arah tertentu, bisa menjadi pesan yang tak tercatat di sistem digital, tapi menyelamatkan.

Jika mitigasi bencana adalah cara paling konkret untuk mencintai kehidupan, maka kearifan lokal adalah bahasa cinta yang diwariskan dari masa lalu. Memeliharanya bukan nostalgia, tapi upaya menjaga masa depan.

Dari lereng Rinjani dan Tambora hingga areal pesisir Gunung Sangeangapi, masyarakat NTB memberi kita pelajaran penting bahwa keselamatan tidak hanya soal bertahan, tetapi juga soal mengerti.

Mengerti bahasa alam, mengerti tanda-tanda yang halus, dan mengerti bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan oleh sains, tetapi bisa dipahami lewat pengalaman dan keyakinan kolektif.

Kita hidup di zaman yang gemar pada kecepatan, tapi lupa pada kedalaman. Dalam konteks itu, kearifan lokal menawarkan rem—ajakan untuk melambat, mendengar, dan menimbang. Agar ketika tanah berguncang dan langit meneteskan air matanya, kita masih punya lagu untuk dinyanyikan, doa untuk dibisikkan, dan nilai untuk dipeluk.

Pada akhirnya, merawat alam adalah juga merawat ingatan. Dan di dalam ingatan itu, tersembunyi jalan pulang menuju keseimbangan yang mungkin telah lama kita tinggalkan. Nah, begitu?!. (*)